De la Quantique à l’Académie de Sciences – Rencontre avec Antoine Browaeys, chercheur au LCF

par Maxime Laurendin (promo 2025) et Ilyas Talbi (promo 2027) | Le Paraxial n°24 – 12 novembre 2024

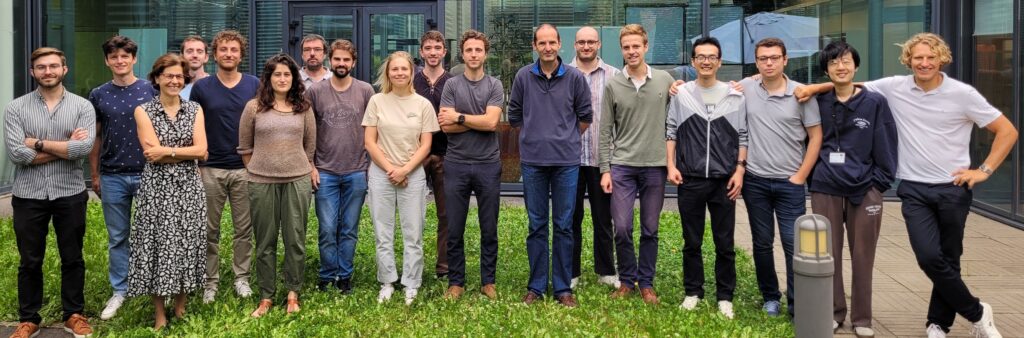

Confortablement installé dans le bureau d’Antoine Browaeys, directeur de recherche en optique quantique au LCF, le Paraxial a eu la chance de discuter longuement de son riche parcours. Après cette interview, de sa thèse à son entrée à l’académie des sciences, en passant par la création de Pasqal dont il est l’un des cofondateurs, la recherche en physique quantique n’aura plus aucun mystère pour vous, ou presque.

Le Paraxial : Bonjour Antoine, merci d’avoir accepté de répondre à nos questions. Pouvez-vous nous présenter votre parcours ?

Antoine Browaeys : Mon parcours est assez classique : après avoir fait une classe préparatoire, j’ai intégré l’ENS Cachan (aujourd’hui ENS Paris-Saclay). J’y ai passé l’agrégation de physique. J’ai ensuite préparé une thèse à l’Institut d’Optique sous la direction d’Alain Aspect et Chris Westbrook. Après celle-ci, je suis parti aux Etats-Unis quelques années, avant de rentrer en France avec un poste de chargé de recherche au CNRS, dans le groupe de Philippe Grangier, toujours à l’Institut d’Optique. Ce qui m’a donné le goût de la quantique, ce sont d’abord des rencontres, en particulier celle d’Alain Aspect. À l’agrégation, il y existe un exercice imposé qui s’appelle « la leçon ». On en prépare une cinquantaine tout au long de l’année. L’une d’entre elles portait sur le photon. Alain Aspect la corrigeait et il nous a parlé entre autres du refroidissement laser encore nouveau à l’époque : je me suis aperçu à cette occasion que la physique atomique était bien plus active que l’enseignement de la fac, plutôt poussiéreux à l’époque…

A cette époque on devait encore faire son service militaire. Lorsque l’on suivait des études universitaires, il y avait deux options intéressantes : soit on partait en coopération 2 ans (à l’étranger, souvent dans une ambassade comme attaché scientifique, ou comme enseignant dans des lycées français à l’étranger), soit on pouvait travailler pendant 1 an dans un laboratoire qui avait des liens de près ou de loin avec l’armée. Aspect avait un contrat de la DGA et j’ai opté pour la deuxième option après mon DEA (qui correspond maintenant au M2).

Cette rencontre avec Alain Aspect a été décisive pour moi car elle m’a fait changer de route. Pendant mes études, après un stage de 6 mois au CERN, j’avais suivi un DEA en physique nucléaire, des particules et cosmologie : de mes cours à la fac, ça me semblait (faussement…) être le seul domaine de la physique où il se passait quelque chose… Ma rencontre avec A. Aspect m’a redirigé vers la physique atomique et la physique quantique. Au cours de mon stage au CERN, j’avais trouvé une vraie scission entre les théoriciens, un peu les rois, et les expérimentateurs qui analysaient les données, qui faisaient de la « plomberie » sur les détecteurs, etc… Et puis les collaborations étaient énormes (plusieurs centaines de physiciens à l’époque…) : pas facile de trouver sa place et son rôle dans ces grosses équipes. Ce qui m’a beaucoup plu quand je suis arrivé chez Aspect c’est qu’il n’y avait que 2-3 personnes sur une manip et que l’on touchait à tout : on faisait sa théorie, de la construction de manip, de l’analyse de données, etc. La physique que je faisais était ainsi plus large et les tâches, moins spécifiques. Notre domaine a depuis beaucoup évolué et la distinction entre théoriciens et expérimentateurs commence à exister aussi chez nous, même si elle n’est pas aussi marquée qu’en physique des hautes énergies. Conceptuellement, les sujets que l’on regarde désormais, reliés au problème à N-corps sont beaucoup plus difficiles et nous devons collaborer avec des spécialistes de ce domaine très vaste.

Au cours de ma thèse, j’ai travaillé sur la manipulation d’un gaz d’hélium métastable sur une expérience que j’ai construite avec d’autres doctorants (elle existe toujours d’ailleurs). L’idée initiale du projet était de faire de la lithographie atomique, c’est-à-dire de focaliser un jet d’hélium métastable sur une très petite taille : la limite est donnée par la longueur d’onde de De Broglie des atomes, qui peut valoir quelques nanomètres. Par ailleurs, l’hélium métastable possède une énergie interne ; il peut donc impressionner certaines surfaces et on espérait à l’époque pouvoir ainsi graver plus finement que par des méthodes optiques, limitées par la longueur d’onde optique, beaucoup plus grande que celle De Broglie. Tout ça est un peu tombé en désuétude mais c’était un sujet très à la mode au milieu des années 90. Ça s’est révélé être trop dur et comme les progrès dans le domaine optique ont été assez fulgurants, on est passé à autre chose. Nous avons donc essayé de refroidir les atomes d’hélium métastables, qui sont des bosons, jusqu’à atteindre la transition de phase de Bose-Einstein. On ne savait à l’époque pas si l’on pourrait atteindre des régimes de densité suffisamment grands, tout en maintenant la stabilité pour observer la condensation. Il a fallu tester une par une les étapes de refroidissement laser. Finalement, le groupe a obtenu le premier condensat d’hélium métastable peu après mon départ aux Etats-Unis.

LP : À cette époque, on était donc encore loin de la 2de révolution quantique ?

AB : Effectivement, à l’époque on n’en parlait pas encore. Les résultats des manips d’Aspect sur l’intrication datent de 80-82. Les gens avaient conscience qu’elles marquaient la fin d’un débat important entre Einstein et Bohr mais on ne réalisait pas encore qu’elles pourraient déboucher sur de nouvelles technologies. Il a fallu attendre 5-6 ans avant qu’on trouve une première utilité en cryptographie. Est venue ensuite l’idée de l’ordinateur quantique et c’est autour de 2000-2005 qu’a émergé cette notion de seconde révolution quantique, qui repose, entre autres, sur l’utilisation de l’intrication comme ressource.

Si ma rencontre avec A. Aspect a été déterminante dans mon parcours, ce n’est pas la seule. Par la suite, j’ai rencontré William Phillips (prix Nobel de physique 1997) chez qui j’ai fait mon post-doc aux Etats-Unis et qui avait joué un rôle essentiel dans le développement du refroidissement d’atomes par laser, puis Philippe Grangier qui dirigeait le groupe d’Optique Quantique à l’Institut. Autour de 2000, Philippe venait juste de démontrer avec ses étudiants le piégeage d’un seul atome dans une pince optique et l’idée était d’utiliser un atome comme support de l’information quantique.

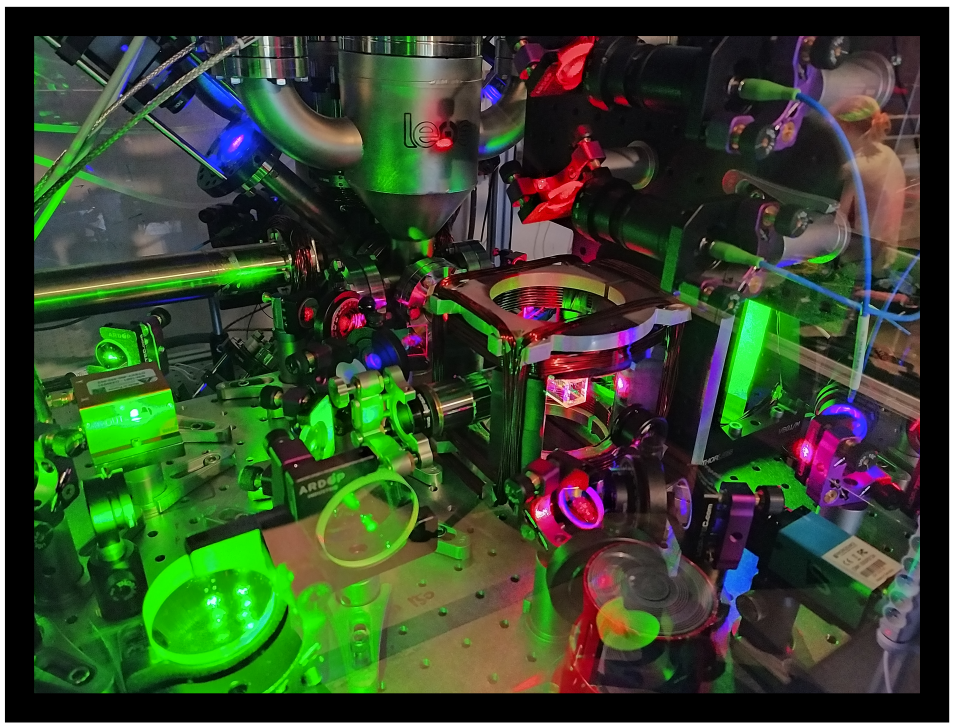

Quand je suis entré au CNRS chez Philippe, nous avons progressivement appris à manipuler les états internes d’un atome pour le placer dans une superposition cohérente, et donc en faire un bit quantique. On savait déjà plus ou moins comment y parvenir, mais il restait le plus dur : les intriquer, ce qui nécessite une interaction contrôlée entre deux atomes. Pendant mes premières années nous avons travaillé sur cet aspect, en essayant d’abord d’intriquer un atome avec un photon qu’il a émis par exemple. Mais c’était trop dur à l’époque. Vers 2007-2008 (après notre déménagement dans le bâtiment actuel), nous avons essayé une nouvelle méthode proposée autour de 2000 et qui consiste à contrôler les interactions entre atomes, en les excitant dans des états dits de Rydberg : l’électron y orbite très loin du noyau conduisant à un dipôle géant. Si on prend 2 atomes dans des pinces distantes de quelques micromètres, ils n’interagissent pas s’ils sont dans leur état fondamental. Mais lorsqu’ils sont placés dans des états de Rydberg, leur interaction dipolaire est amplifiée d’un facteur environ 100 milliards. L’interaction est cohérente sur une échelle de temps inférieure à la microseconde, bien plus courte que la durée de vie : ils peuvent rester sur ces états de Rydberg quelques centaines de microsecondes et, pendant ce temps-là, interagir de manière contrôlée, avant de se désexciter.

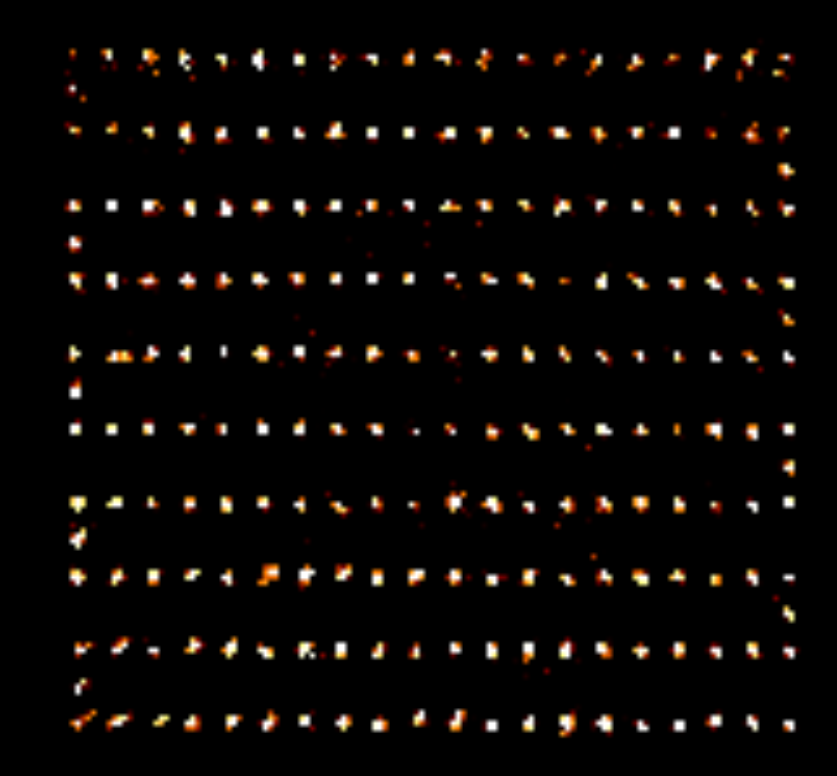

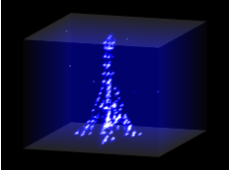

Depuis nos premières démonstrations autour de 2009-10, tout cela a beaucoup évolué : on a appris à manipuler 1 atome, puis 2 atomes, jusqu’à être capable de réaliser des matrices de centaines d’atomes placés arbitrairement à deux et même trois dimensions (comme la Joconde ou la Tour Eiffel de l’image). Pour cela, on prend un faisceau laser et on le fait diffracter sur un écran à cristaux liquides qui imprime une phase sur le front d’onde du laser. Dans le plan focal de la lentille, on obtient les spots de diffraction, et chacun d’entre eux est un piège. Ce sont des techniques de mise en forme de fronts d’onde également étudiées dans le groupe « Imagerie et Information » au LCF.

LP : Sur quoi travaillez-vous aujourd’hui ?

AB : Nous savons maintenant manipuler plusieurs centaines d’atomes, chacun dans une pince, et les faire interagir entre eux, plus ou moins à la demande. La physique qui se cache derrière est celle du problème à N corps, sur laquelle nous travaillons dans le groupe.

Pour essayer d’expliquer le problème, rappelons que l’un des grands buts de la physique est d’essayer de comprendre la nature de la matière qui nous entoure, par exemple le comportement liquide ou solide, la conduction dans les métaux, etc. On souhaite partir d’une description microscopique et essayer de comprendre comment émergent les comportements collectifs que l’on observe. Sur le papier, on sait exactement quoi faire : résoudre l’équation de Schrödinger. On sait même parfaitement écrire l’Hamiltonien : après tout, ce ne sont jamais que des charges électriques, électrons et noyaux, en interaction de Coulomb et qui peuvent bouger. Mais le problème est qu’il y en a beaucoup trop, même dans quelques microgrammes de matière … (typiquement 1020). Par conséquent, on ne sait pas trouver de solutions puisque chaque particule interagit avec un très grand nombre d’autres particules. Le nombre d’équations à résoudre explose exponentiellement avec le nombre de particules que l’on considère. Au-delà d’une cinquantaine de particules, on ne sait rien calculer numériquement à partir des premiers principes. Une première approche consiste à développer des modèles et des méthodes numériques approchées. Ces méthodes ne peuvent pas être développés indépendamment d’une compréhension physique des phénomènes.

Notre approche du problème est plus expérimentale. Les équations étant trop complexes à résoudre, on essaie tout d’abord de simplifier au maximum la situation puis on construit au laboratoire un système exactement gouverné par les équations de ce modèle. Par exemple, on imagine que les électrons d’un matériau ne peuvent faire que 2 choses : passer d’un site d’un cristal à un autre et s’ils sont tous les deux sur un même site, ils interagissent. On ne peut pas faire beaucoup plus simple comme modèle, et déjà ça, c’est trop compliqué pour être résolu dans la plupart des situations. Ce système que l’on construit alors, et qui est gouverné par les équations simplifiées, peut être modélisé par des atomes piégés dans des lasers et pour lesquels on peut contrôler l’interaction. Il émule l’Hamiltonien qui nous intéresse et on l’utilise pour apporter une réponse aux questions que l’on se pose : quel est l’état fondamental du système, comment évolue-t-il lorsqu’il est placé hors-équilibre, etc. On fait donc de la physique à N corps avec des systèmes « quantiques synthétiques », c’est à dire que l’on fabrique nous-même, et sur lequel nous essayons de gagner une intuition, en discutant avec les théoriciens par exemple qui, dans une certaine mesure, peuvent valider ou non leurs approximations. Nous pouvons alors améliorer nos manips selon leurs réponses. Notre travail est assez comparable à celui des chimistes finalement, même s’ils travaillent avec des quantités plus macroscopiques de matière : en fonction des propriétés obtenues sur des matériaux ou des molécules synthétisées, ils développent une intuition et adaptent les proportions ou la composition de leur mélange dans un sens ou un autre selon la fonctionnalité qu’ils recherchent. Le tâtonnement est plus abstrait chez nous mais on essaie aussi de comprendre comment, d’un système de particules quantiques, un comportement macroscopique (magnétique, de conduction…) peut émerger.

Tout ceci représente de la recherche très fondamentale mais on a l’espoir que les méthodes numériques développées, toute l’intuition gagnée sur des systèmes à N corps, permettront d’en apprendre plus sur des “vrais” matériaux. Ce problème à N corps existe du reste dans d’autres domaines de la physique comme en physique des hautes-énergies ou en astrophysique. En général, lorsque l’on parle de « many-body problem » en physique quantique, on a en tête des particules quantiques qui interagissent fortement, c’est-à-dire que les interactions d’énergies dominent les énergies cinétiques. C’est exactement l’inverse des métaux « simples » où, grossièrement, on peut voir les électrons comme des particules essentiellement indépendantes dont les interactions ne jouent quasiment aucun rôle. Mais il existe de nombreux matériaux qu’on ne sait pas expliquer si on ignore les interactions, comme ceux qui constituent les cellules photovoltaïques ou les supra-conducteurs à haute température. On les appelle fortement corrélés, et ils présentent de l’intrication entre les particules. Développer une intuition sur ces matériaux photovoltaïques serait très intéressant car permettrait par exemple d’améliorer leur rendement quantique. C’est un exemple parmi d’autres mais, curieusement, les applications possibles ont souvent à voir avec le domaine de l’énergie. En tout cas, nous développons des outils que nous espérons utiles pour l’ingénieur, le chimiste ou le physicien des matériaux.

Si nous essayons de contrôler de mieux en mieux ces systèmes quantiques, c’est aussi dans l’espoir d’arriver un jour à développer l’ordinateur quantique. Ça avance puisque celui-ci existe déjà à un niveau très élémentaire, mais pour l’instant, il ne sait rien faire de plus que ce que font déjà les ordinateurs classiques. Les progrès récents sont spectaculaires et les scientifiques savent aujourd’hui manipuler une centaine de bits quantiques de bonne qualité sur différentes plateformes : ions, circuits supraconducteurs, atomes, etc.

LP : Combien vise-t-on de bits quantiques à long terme ?

AB : Ce n’est pas un chiffre très précis, mais il faudrait une centaine de qubits parfaits, c’est-à-dire sans aucune erreur pour mener à bien un calcul quantique « intéressant » (par exemple la factorisation d’un grand nombre). Pour pouvoir réaliser un qubit parfait, il faut appliquer des codes correcteurs d’erreurs : on prend plusieurs centaines de « vrais » qubits (on parle de qubits physiques) qui eux, ne sont pas parfaits (par exemple des atomes ou des circuits supraconducteurs), et on code l’information sur cet ensemble de qubits en interaction (on parle de qubit logique). On montre que, si le taux d’erreur par qubit physique est assez bas, on peut appliquer des opérations qui corrigent en permanence les erreurs et empêchent le qubit logique de « décohérer », c’est à dire de devenir classique (0 ou 1). Finalement, pour avoir une centaine de qubits parfaits, on estime qu’il faut quelques millions de qubits imparfaits mais déjà très bien contrôlés. Mais un algorithme quantique « utile » représente des milliards et des milliards de portes qui sont empilées les unes derrière les autres comme pour un ordinateur classique. Pas facile à réaliser…

LP : Cherche-t-on alors à avoir le plus grand nombre de qubits (imparfaits, pour avoir assez de qubits parfaits) ou préfère-t-on avoir un bon rapport qubits parfaits/imparfaits ?

AB : Dans les années 2000, on cherchait à contrôler extraordinairement bien un qubit physique (un atome, un ion, un circuit supraconducteur, etc.) pour qu’il puisse être intégré un jour à l’ordinateur quantique. On a vite compris que c’était totalement illusoire parce qu’il faut avoir des taux d’erreurs de 10-10-10-15, donc seulement une erreur toutes les million de milliard d’opérations. En partant de 10-2-10-3, on ne voyait pas comment on pouvait y arriver, même en améliorant la technologie. Des développements mathématiques ont montré qu’on pouvait réaliser des corrections, comme dans les ordinateurs classiques (enfin… les premiers). Les codes correcteurs développés en quantique sont horriblement compliqués mais ils donnent de l’espoir, et se révèlent aujourd’hui cruciaux car la décohérence augmente avec le nombre de qubits. Sans eux il sera impossible de maintenir en vie un système quantique assez longtemps pour faire un calcul.

L’idée est d’avoir assez de qubits physiques bons, mais pas parfaits parce qu’on n’y arrivera pas. Au-delà d’un certain seuil, on peut montrer qu’on peut corriger les erreurs plus rapidement qu’on en génère, mais la contrepartie est qu’il faut un nombre de qubits physiques par qubit logique de plus en plus grand. On joue donc sur les deux tableaux : essayer d’avoir des codes qui corrigent ces erreurs et, en même temps, essayer d’améliorer les qubits physiques car meilleurs ils sont, moins on en a besoin pour créer un qubit logique.

Aujourd’hui, les meilleurs dans ces domaines sont les entreprises comme Google ou IBM avec des circuits supraconducteurs. Ils investissent beaucoup d’argent et des usines sont dédiées à la fabrication des qubits : on sort largement du cadre académique. Les démonstrations de principe ont été faites dans les labos académiques mais c’est dans ces entreprises qu’une R&D à grande échelle est réalisée. En France (et aux Etats-Unis) il y a aussi des entreprises plus petites qui reposent aussi sur des financements privés (mais moins importants que ceux de Google…). C’est le cas de Pasqal, une start-up qui a été fondée à l’Institut d’Optique en 2019. Elle emploie aujourd’hui 300 personnes et plus de 100 millions d’euros ont déjà été levés. Sortir du cadre académique est l’évolution naturelle puisqu’il faut une ingénierie très fine avec des ingénieurs électroniciens, informaticiens, opticiens pour aller au-delà des démonstrations de principe faites dans les labos.

Un autre intérêt de ces recherches vient des états quantiques générés par ces machines. L’intrication qu’elles génèrent permet par exemple de réaliser des mesures plus précises. Il existe tout un domaine qui s’appelle la métrologie quantique qui utilise l’intrication comme ressource pour mesurer plus précisément. L’exemple qu’on donne toujours est celui des horloges atomiques. Pour N atomes totalement indépendants, la précision ultime varie en 1/sqrt(N). Mais si on arrive à placer le même nombre d’atomes, et c’est cela qui est difficile à réaliser, dans un état intriqué particulier, on peut atteindre la limite d’Heisenberg dont la résolution varie en 1/N : on a donc gagné quadratiquement en précision. Dès qu’on a 1 000 000 de particules, la résolution de l’horloge augmente d’un facteur 1000. À quoi ça sert ? À la recherche fondamentale surtout : tests de gravité, de relativité générale, d’effets extraordinairement fins de physique fondamentale, etc. Aujourd’hui, pour avoir une géolocalisation suffisamment précise avec le GPS, les satellites utilisent des horloges atomiques avec une résolution autour de 10-12-10-13. Ces horloges qui ont historiquement émergé de manips complètement fondamentales servent donc aujourd’hui pour des technologies de tous les jours comme la géolocalisation.

Depuis quelques années nous commençons aussi à discuter avec des industriels. Par exemple nous avons exploré avec EDF et Pasqal l’utilisation de machines quantiques pour optimiser certains problèmes comme la stabilité d’une grille électrique ou le chargement d’une flotte de voitures électriques. Pasqal a réalisé une démonstration de principe sur un jeu de données fourni par EDF. Ce sont des problèmes d’optimisation combinatoires très durs à résoudre classiquement, où il faut minimiser une fonction mathématique (la fonction de coût). Ces fonctions de coût peuvent s’écrire sous forme d’Hamiltoniens de spins en interaction. On peut ainsi faire correspondre un problème pratique et concret, où l’on branche les voitures sur un nombre limité de prises, à un problème d’atomes placés dans des pièges optiques. Trouver l’état fondamental des atomes en interaction revient à trouver la solution du problème d’optimisation. Il y aussi différentes applications en finance. On espère atteindre un régime dans lequel la quantique procurerait un avantage par rapport au classique, mais ce n’est pas facile car les méthodes classiques sont très avancées.

De nombreuses entreprises sont intéressées par ces développements. On lit beaucoup qu’un jour l’ordinateur quantique fera tout mieux que l’ordinateur classique, bien que cette manière de dire les choses soit très exagérée. Ce n’est de toute façon pas le cas pour l’instant mais les investisseurs et les chercheurs ont beaucoup d’espoir. Aujourd’hui, je ne sais pas dire si on y arrivera un jour, mais le domaine a beaucoup progressé depuis 5-6 ans.

LP : Comment avez-vous cofondé Pasqal ?

AB : Nous avons commencé à travailler sur les Rydberg vers 2007. Les premières manips de principe ont fonctionné au-delà de nos espérances. En 2012 nous avions déjà réalisé un certain nombre de démonstrations mais ça restait très élémentaire, avec 2 ou 3 atomes en interaction. On était encore très loin du problème à N corps. Le futur CEO de Pasqal, Georges-Olivier Raymond (P98), qui avait démontré le premier piégeage d’atomes individuels lorsqu’il était le thésard de Philippe Grangier, m’avait contacté en 2012 pour savoir ce que je pensais de fonder une start-up. A l’époque, je ne voyais pas comment tirer de nos manips une technologie viable. En 2019, un autre ancien élève d’A. Aspect, Christophe Jurczak, qui avait vu tout le boom de la quantique émerger aux Etats-Unis, était surpris qu’il n’y ait aucun écosystème quantique en Europe. Bien que nous ayons fait beaucoup de progrès en 7 ans, j’étais toujours hésitant mais la technologie était jugée attrayante en Amérique. Nous nous sommes donc lancés avec Thierry Lahaye, Alain Aspect, Georges-Olivier Reymond (le CEO) et Christophe Jurczak comme fondateurs. Au début, il n’y avait que des physiciens. Depuis l’entreprise a beaucoup grossi avec des profils très variés.

S’il y a eu un transfert de savoir-faire au début, Pasqal est maintenant une entité indépendante. Initialement, le directeur du LCF Patrick Georges a été un soutien incroyable : il a mis des laboratoires du LCF à disposition de Pasqal, permettant un gain de temps et d’argent considérable. Dès 2021, ils ont commencé à manquer de place. Ils ont quitté complètement l’IOGS fin 2022 pour Massy. De notre côté, Thierry et moi continuons à intervenir en tant que conseillers scientifiques, même si l’entreprise a maintenant son autonomie propre avec des gens compétents et formés.

LP : Vous avez dit avoir été étonné de la vitesse à laquelle Pasqal a pu grandir. Comment les start-ups de la quantique sont-elles si rentables alors que l’ordinateur quantique tel qu’on l’imagine n’existe pas encore ?

AB : Si on veut vraiment atteindre un jour l’ordinateur quantique, il faut dépasser le cadre du laboratoire. Le milieu académique sait faire des démonstrations de principe mais il arrive un moment, quand on veut que ça marche vraiment, ce n’est plus un travail de labo. Ça devient un problème d’ingénieur, et de fait chez Pasqal aujourd’hui les physiciens sont très minoritaires. Et heureusement que ces start-ups existent car l’argent et les ressources humaines dont elles disposent nous offrent pour la première fois l’occasion d’essayer sérieusement. Mais il est aussi indispensable de continuer en parallèle le travail académique de fond, car il est loin d’être certain que l’ordinateur quantique fonctionnera sous la forme qu’on imagine aujourd’hui…

En France, les investisseurs de la quantique sont publics et privés. Mais aujourd’hui, pour toutes les entreprises du quantique en France comme à l’étranger, les premières sources de revenus viennent principalement de la puissance publique. Les états Français, Allemands, Italiens par exemple achètent des machines et l’idée est de démontrer leur utilité pour que les entreprises privées commencent à s’y intéresser. C’est souvent comme cela que ça fonctionne : si l’on prend l’exemple des transistors, ce ne sont pas les labos de recherche qui ont fait exploser cette industrie, mais la NASA qui a acheté les premières productions de ces semi-conducteurs en masse. Ça montre que la puissance publique a piloté une technologie qui a été ensuite été reprise dans le privé (les industriels du semi-conducteur). Mais il faut être clair : aujourd’hui aucune de ces entreprises du quantique n’est encore rentable. Toutes reposent sur le bon vouloir des investisseurs… En Europe, nous avons d’ailleurs une difficulté supplémentaire car nous n’avons pas comme aux Etats-Unis de grands groupes comme IBM, Google ou encore Microsoft, qui ont des revenus tellement importants qu’ils peuvent se permettre de dépenser des centaines de millions d’euros chaque année dans une activité dont le but est à très long terme.

LP : A priori, est-on en retard sur les Américains ?

AB : Pas trop mais nous ne sommes pas très en avance non plus… Et c’est dommage car une grande partie des idées et des démonstrations de bases vers l’ordinateur quantique viennent d’Europe. Mais les Américains ont la force de les pousser et de les faire marcher à grande échelle. En Europe, on rencontre des difficultés à se structurer et à faire le transfert vers les grandes entreprises. Je ne sais pas d’où ça vient.

LP : C’est un peu historique non ? La physique quantique a surtout été développée en Europe et ensuite les Américains ont pris le relais.

AB : Effectivement, c’est une bonne comparaison. Peut-être est-ce le côté très pragmatique des Américains. La physique quantique a démarré en Europe, mais dès qu’on a commencé à l’utiliser et à ne plus réfléchir à ses fondements, ça s’est fait aux Etats-Unis. Pourtant l’ordinateur quantique ne serait pas là où il en est aujourd’hui sans le grand nombre de démonstrations de principe qui viennent d’Europe. Mais on n’a pas cette fibre de créer d’énormes groupes. Aujourd’hui, il n’y a que dans ces structures-là que de telles choses peuvent se concrétiser. Malgré tout, l’ESA est tout à fait à la hauteur de la NASA, et le CERN est un autre exemple d’organisme européen qui fonctionne bien. Est-ce qu’il faudrait essayer de faire un CERN quantique ? Pourquoi pas, ça a d’ailleurs été évoqué. Mais là, généralement, il y a une réticence de la part des académiques, qui ont l’impression que la structure devient trop grosse. De mon côté, je ne pense pas avoir envie de faire partie d’une structure où il y a des centaines de personnes et où il devient difficile de savoir quel est son rôle, même si j’ai conscience que c’est probablement ce vers quoi il faudrait aller… Attitude un peu schizophrène donc…

LP : Il n’y a que les Etats-Unis et l’Europe qui développent cette technologie ?

AB : Non, il y a aussi les Chinois, mais il est difficile de savoir où ils en sont réellement. Une chose est sûre : ils y travaillent de manière acharnée et ce qui sort des labos est spectaculaire. Aujourd’hui, dans le quantique, la lutte se fait principalement entre les Etats-Unis et la Chine, avec l’Europe un peu spectatrice, en caricaturant : c’est du reste vrai sur l’ordinateur quantique comme sur beaucoup d’autres choses. Pour les Chinois, comme pour les Etats-Unis, les enjeux sont géopolitiques et de gouvernance du monde, comme au temps de la guerre froide entre URSS et USA pour la conquête spatiale. En Europe, nous avons aussi plus de mal à vendre et expliquer pourquoi ce que l’on fait est intéressant. Les Américains arrivent mieux à créer une forme de « hype ». Chez nous, tout a l’air un peu plus terne, alors qu’on fait la même chose que les Américains. C’est un peu culturel, il faut faire avec. Mais l’Europe doit continuer à investir dans la quantique, puisque si cette technologie doit vraiment fonctionner comme on l’espère, il faut poursuivre le développement du savoir-faire pour ne pas finir à la traîne.

LP : Abordons un autre sujet, vous êtes entré cette année à l’Académie des Sciences, pouvez-vous nous dire comment vous avez fait ? Et quelles sont vos missions ?

AB : Tour d’abord, je ne l’ai pas fait exprès ! On ne candidate pas à l’Académie des Sciences et je ne savais même pas qu’on m’avait proposé. Je l’ai appris par un mail de félicitations d’un académicien qui ne m’a pas dit pourquoi il me félicitait ! Je lui ai demandé, et il m’a répondu : “pour ton entrée à l’Académie”. Lorsque l’Académie m’a envoyé le mail, ils se sont trompés d’adresse, et au lieu de le recevoir la veille de ma nomination officielle, je ne l’ai reçu que trois jours plus tard. Je vois maintenant mieux comment ça fonctionne en interne : un certain nombre de noms circulent pour renforcer certaines thématiques, afin que l’Académie des Sciences représente bien les différents champs de recherche, puis les académiciens votent.

L’Académie est une vieille institution fondée par Colbert en 1666, afin de conseiller scientifiquement le pouvoir en place, et ce, quel que soit le régime, de la Monarchie Absolue aux différentes Républiques en passant par l’Empire. Aujourd’hui, ça dépend directement de la Présidence de la République, donc même pas du gouvernement.

LP : Discutez-vous directement avec les différents ministres ?

AB : Des représentants de l’Académie discutent en effet avec des ministres à certaines occasions. L’Académie joue un rôle de conseil scientifique pour le pouvoir en place et est censée l’éclairer sur des questions de société en lien avec la science. Par exemple, l’Etat peut chercher à comprendre l’impact du réchauffement climatique sur les forêts. C’est une question très brûlante puisque, quand on dit que la France va réduire ses émissions de CO2, ça ne signifie pas seulement qu’on va en émettre moins, mais aussi qu’on compte sur les forêts pour les absorber. Donc si elles se mettent à absorber moins, il y a un problème. Il s’agit d’un exemple de sujet récent que l’Académie des Sciences a traité. Il peut aussi y a voir la saisine par le Président de la République d’une étude très spécifique. Mais ensuite, libre au président d’agir comme il le souhaite une fois le rapport publié… Il y a également les auto-saisines quand l’Académie décide d’elle-même qu’il y a un point important à traiter. Un exemple de sujet d’auto-saisine est celui de l’école. Aujourd’hui, tout le monde constate qu’il est difficile de maintenir un enseignement de masse de qualité, en particulier en sciences. L’aspect le plus symptomatique reste la réforme Blanquer qui permettait à des lycéens d’atteindre le bac sans pratiquement faire de maths. A mon époque, même quelqu’un qui passait un bac littéraire était obligé d’avoir deux ou trois heures de maths en terminale. Une question brûlante et difficile : quelle école veut-on pour demain ? Des tas de métiers sont en train de changer, l’intelligence artificielle est en train de tout bouleverser.

L’Académie remet aussi les prix nationaux ou internationaux pour de jeunes chercheurs ou des gens dans l’industrie. Elle cherche aussi beaucoup à communiquer la science au grand public et participe à beaucoup d’opérations comme Science ouverte, La main à la pâte, etc.

Quand on y entre, c’est à vie. Les membres les plus jeunes ont pour la plupart une cinquantaine d’années, le plus jeune étant le médaillé Fields Hugo Duminil-Copin. L’Académie essaie aujourd’hui de se renouveler de deux manières : en âge, en faisant entrer des personnes plus jeunes, et en renouvelant les disciplines. Ce qui caractérise l’évolution de la science sur les vingt dernières années, c’est la porosité croissante des frontières héritées du XIXe siècle entre les mathématiques, la physique, la chimie et les disciplines plus récentes comme l’informatique et l’intelligence artificielle. L’informatique quantique en est un exemple et ces composantes-là n’étant pas très représentées, l’Académie essaie de recruter des gens en science de l’information. Même chose dans les sciences de l’univers, notamment en planétologie. Par exemple, quand j’étais étudiant, on n’avait pas encore découvert les exoplanètes, et toute une science a émergé depuis. Un de ceux qui est entré cette année à l’Académie a participé à la découverte des exoplanètes.

L’Académie édite aussi un journal appelé Comptes rendus de l’Académie des Sciences. Il a été historiquement important, comme en Allemagne avec le Zeitschrift für Physik dans lequel toute la physique quantique des premiers temps a été publiée. Mais les Allemands publiaient en allemand, et les Français en français. De nos jours, on y publie moins au profit des journaux internationaux, mais l’Académie essaye de redynamiser les comptes-rendus.

LP : Ça prend du temps d’être à l’Académie des Sciences ?

AB : Pour l’instant,pas tant que ça, surtout que les plus actifs sont plutôt les jeunes retraités… Ils n’ont plus la charge d’un labo ou d’un groupe de recherche. Ils ont pleins de bonnes idées, parce qu’ils ont vu toutes les limites du système de recherche et d’enseignement. Officiellement, il y a une réunion de la Section de Physique environ une fois par mois, de deux heures, qui peut se faire en visio. Il y a également quelques évènements plus officiels (remises de prix, colloques, conférences grand public, etc.). Je n’y passe donc pas encore un temps considérable, mais ça va sans doute augmenter…

LP : Y retrouve-t-on les mêmes traditions qu’à l’Académie Française avec le costume et le sabre ?

AB : Des traditions, ce n’est pas ce qui manque dans cette vénérable institution. Pour la séance de réception, on peut avoir le costume vert, mais encore faut-il en trouver un à sa taille ! Pour moi, ils n’en avaient pas parce que je suis trop grand et ce n’est pas quelque chose que l’on trouve sur internet en location. Mais effectivement, beaucoup portaient un costume que l’Académie leur avait prêté. Il y en a même qui arboraient un sabre.

LP : Vous avez travaillé aux Etats-Unis pendant un peu plus de deux ans. Qu’avez-vous retenu de cette expérience ?

AB : Ce qui m’a surtout marqué, c’est leur état d’esprit. Dans le labo où j’étais, comme souvent aux Etats-Unis, il y avait beaucoup d’argent et on n’était pas limité par les moyens. Dès qu’on avait une idée, on pouvait la mettre en pratique en achetant ce qu’on voulait. Il y a là-bas un côté très bon enfant, créatif, très pionnier dans leur manière de faire de la recherche. Ils y vont et ils y croient sans se poser de questions. Parfois ça ne marche pas, parfois si. C’est un état d’esprit qu’on a moins en Europe, souvent d’ailleurs par manque historique de ressources. On a souvent cette angoisse de construire une manip qui coûterait très cher sans fonctionner à la fin. C’est d’ailleurs probablement la raison pour laquelle il existe cette caricature du Français qui calcule tout avant de démarrer la manip… Il n’y a pas ce problème chez les Américains et c’est un aspect que je trouve vraiment agréable. Je m’y suis aussi fait plein de copains, des gens très ouverts culturellement. Les Américains sont très habitués au mélange de cultures. Ceci dit, il ne faut pas caricaturer : chez nous au labo, les gens viennent de Chine, d’Inde, d’Allemagne, Espagne, Italie, etc. donc c’est aussi très multiculturel. A l’époque, la société américaine n’était pas aussi polarisée qu’on ne le voit aujourd’hui avec par exemple les débats Harris/Trump. On avait beaucoup de discussions politiques très ouvertes avec tout le monde au labo.

Bien entendu, cela correspondait aussi pour moi à une époque dorée. La période du post-doc est souvent la plus agréable dans une carrière de recherche : on sort la tête de l’apprentissage des techniques expérimentales caractéristiques de la thèse, et on comprend plus de choses, sans avoir encore toutes les responsabilités associées à la gestion d’un groupe, au besoin de trouver des financements, etc. Au NIST ou j’étais, il y avait aussi un mélange harmonieux entre théoriciens et expérimentateurs : dès que l’on avait une question, on pouvait directement la poser. Les conditions étaient vraiment très favorables.

LP : Alors pourquoi avez-vous quitté les Etats-Unis ?

AB : C’est une bonne question. Peu avant de partir, j’avais fait ce que font les Français après une thèse : la tournée des labos pour essayer d’avoir des contacts. Comme personne n’était intéressé, j’ai pris un billet aller simple pour les Etats-Unis, en me disant que je resterai là-bas. Je ne savais pas très bien à quoi m’attendre. Et en effet, la première année m’a beaucoup plu. J’ai même candidaté à un poste d’assistant professor à Stony Brook, une université de Long Island, à l’est de New York. Ils m’ont classé deuxième et heureusement, j’aurais été bien embêté s’ils m’avaient proposé le poste… Mais il y a eu le 11 septembre 2001. La société américaine a commencé à se polariser à ce moment-là, et c’est devenu nettement moins agréable d’être étranger. Pas localement dans mon travail bien sûr où il n’y avait aucune différence, mais je trouvais que l’ambiance devenait pesante. Il se trouve qu’à ce moment-là, Philippe Grangier m’avait recontacté et m’avait demandé si je voulais candidater au CNRS. Du reste, même sans 11 septembre, quand on part vivre à l’étranger, il y a souvent une phase d’euphorie au début : tout paraît mieux qu’à la maison… Mais on finit aussi par se rendre compte des aspects négatifs et on vit une sorte de période de flottement. C’est l’une des raisons qui m’a conduit à rentrer en France. Et puis la France a quand même payé toutes mes études et je me sentais redevable… Malgré tout, je retourne souvent aux Etats-Unis où j’ai gardé de très bons amis.

Notre groupe a du reste des liens assez forts avec différents labos aux US : nous accueillons régulièrement des étudiants Américains qui viennent travailler un an chez nous et nous apporte un peu de « l’esprit américain ». Certains de nos doctorants ont aussi fait des stages de plusieurs mois aux US avant de démarrer chez nous.

LP : Vous aviez dit au début avoir passé l’agrégation. Est-ce possible d’avoir l’agreg tout en faisant de la recherche en parallèle ?

AB : A l’ENS Cachan, la préparation à l’agrégation était incluse dans le cursus à la troisième année et il était très courant de la passer. C’est aussi à cette occasion que j’ai appris la physique expérimentale, parce que je n’avais pas vraiment fait de stage expérimental avant. Même au CERN, je ne manipulais pas d’équipement. Je ne faisais que de l’analyse de données. Je n’avais pas la moindre idée de comment aligner des faisceaux laser sur une table optique. A l’agrégation, on prépare un exercice très spécifique appelé « montage » : à partir d’équipements rangés sur des étagères, il faut monter cinq ou six expériences illustrant un sujet : les interférences, les ondes sonores, les oscillateurs harmoniques, etc. J’ai trouvé ça plutôt très sympa. Vous ne vous rendez pas compte à quel point vous êtes bons en manips à l’Institut d’Optique par rapport à la plupart des autres écoles d’ingénieur…

J’ai beaucoup apprécié la préparation à l’agreg. J’ai aussi refait de la chimie que j’aimais bien. Ça a solidifié mes connaissances en physique générale et à l’époque en tout cas, l’aspect bachotage était très limité. On préparait l’agrégation entre le M1 et le M2. En principe, après l’agrégation, on obtient un poste et on enseigne. Il est possible de demander un report de stage si on souhaite faire une thèse, à condition d’enseigner au cours de celle-ci. Pour le post-doc, j’avais demandé deux ans de report supplémentaires. Quand je suis revenu au CNRS, j’ai démissionné et ai été radié du corps des agrégés, ce qui parait normal : si l’Etat propose des postes, c’est pour les pourvoir… J’ai passé l’agreg en 1995 et le problème de recrutement d’enseignants était beaucoup moins important qu’il ne l’est maintenant. L’éducation nationale est donc plus rigide aujourd’hui sur l’attribution des reports.

LP : Quels conseils donneriez-vous à un supopticien qui serait intéressé pour faire une thèse en physique quantique ?

AB : La question est vaste. Oui, la thèse est difficile, au sens où les manips (en tout cas dans notre domaine) sont très compliquées, tout comme les concepts. Il faut donc être prêt à y passer un nombre d’heures non négligeable pendant trois/quatre ans. Mais le sentiment d’explorer ce que personne n’a jamais vu ou défriché est quand même grisant et excitant… Il faut aussi avoir un goût assez prononcé pour l’expérimentation, ou la théorie, selon ce qui vous intéresse le plus. Généralement, les supopticiens ont une bonne fibre expérimentale, les manips leur plaisent. On aime beaucoup accueillir des supopticiens et nous avons eu de nombreux brillants thésards anciens élèves de l’IOGS. En général, on essaye de constituer les équipes avec des gens aux compétences complémentaires.

Pour continuer la recherche à plus long terme, il faut de nos jours être prêt à faire des séjours assez longs (plusieurs années) à l’étranger, en tant que post-doctorant, avant d’avoir un poste. Il est donc important de se projeter, essayer de penser aux 3-4 ans de thèse et aux quelques années à l’étranger qui suivent avant d’avoir un poste au CNRS comme chercheur ou enseignant-chercheur. Au bout de quelques années en poste, on finit par avoir une petite équipe de recherche qui peut grossir (ou pas…).

Pour que la recherche soit dynamique il faut qu’il y ait des jeunes. Pendant très longtemps, on a eu cette croyance dans le système français que la recherche pouvait rester dynamique uniquement avec des permanents. Je ne pense pas que ce soit le cas : on ne peut pas demander à quelqu’un de 50 ans de rester toute la nuit au labo pour faire marcher une manip récalcitrante, d’avoir la même agilité face aux évolutions qu’un jeune chercheur de 25-30 ans. On a besoin de sang neuf : cet enthousiasme des premières fois, ce sont les jeunes qui l’ont.

Avant de s’embarquer dans une carrière de recherche, il faut aussi se demander si l’on souhaite diriger une équipe, si l’on est prêt à aller chercher des financements… Quand j’ai commencé, il était souvent difficile de devenir indépendant et de monter sa propre activité de recherche. Maintenant, on pousse à l’excès inverse : un entrant doit avoir son activité de recherche pratiquement tout de suite… C’est plus proche de ce qui se fait dans les pays étrangers. Par exemple, un Américain a en général cinq ans pour montrer qu’il peut monter un projet, un groupe, une activité (c’est le « tenure track »), et au bout de cinq ans, il obtient ou pas sa « tenure ». En France on est actuellement sur une forme d’entre-deux, ce qui n’est pas forcément des plus confortable car on pousse les jeunes à être indépendants pour faire comme ailleurs, mais on ne met pas les moyens financiers pour qu’ils y parviennent à un niveau compétitif…

LP : Ce n’est pas toujours facile de savoir dans quoi se lancer en première année. En première année, la quantique est toujours impressionnante et on ne se sent pas toujours capable d’affronter un tel niveau d’abstraction.

AB : La physique quantique correspond au cadre conceptuel dans lequel on travaille. Pour autant, je ne passe pas toute la journée à manipuler des Hamiltoniens ou faire la théorie dont je vous parle en cours. La plupart du temps, au labo, on aligne des lasers, on programme les ordinateurs, on interface des équipements, on analyse les données, etc. C’est loin d’être très abstrait !

Avec les cours de physique quantique que vous avez ici, à l’IOGS, vous êtes armés pour comprendre les concepts. De toute façon, l’enseignement ne peut faire autre chose que de donner des bases : le propre même de la recherche, c’est d’explorer ce qui n’est pas encore connu… et qui ne s’apprend donc pas pendant les études. C’est avant tout un autre état d’esprit. On n’est jamais sur un terrain solide, même expérimentalement. On connaît certaines techniques de labo, mais elles passent leur temps à évoluer. Quand je compare ce que je construisais pendant ma thèse aux expériences que nous construisons de nos jours, ça n’a plus rien à voir. La technicité des équipements et le poids de l’informatique étaient beaucoup plus réduits il y 25 ans. L’informatique existait déjà bien sûr, on y faisait toute l’analyse de données, mais l’interfaçage des instruments, moins. Maintenant, ça fait partie des choses de base que n’importe quel étudiant doit savoir faire. En vingt ans, cette évolution a été impressionnante et c’est pour ça qu’il faut des jeunes. Vous êtes mieux formés à de nombreuses techniques que nous qui avons appris sur le tas.

Par exemple, vous faites du python depuis le collège, moi j’en ai fait pour la première fois de ma vie il y a peut-être cinq ans… Vous avez besoin des « vieux » pour la vision un peu long terme et l’expérience qu’ils ont pu acquérir, mais ils ont absolument besoin des jeunes (donc de vous), pour que tout ça se matérialise….

La physique évolue plus que l’on ne croit et il est bon de regarder un peu en arrière de temps en temps pour s’en rendre compte… Quand j’étais étudiant, tout le monde rigolait à l’idée que l’on verrait un jour les ondes gravitationnelles. Quand ça a été observé pour la première fois, j’ai trouvé ça hallucinant parce que les chercheurs qui nous faisaient les cours à l’époque nous disaient qu’il y avait quelques rigolos qui essayaient de les voir, mais qu’ils n’y arriveraient jamais et ils nous le prouvaient par A + B (un exemple dont il faut se souvenir lorsque l’on entend que l’ordinateur quantique ne marchera jamais…). Autre exemple : le boson de Higgs, prédit théoriquement dans les années 60, on ne l’avait pas encore observé. Encore un exemple : on nous expliquait quand j’étais au lycée à la fin des années 80, qu’il était impossible de voir ou de manipuler un atome. Maintenant, comme des centaines d’autres chercheurs dans le monde, nous les voyons et les manipulons. Tout ça montre que l’on n’est jamais en terrain solide. Tout bouge…

Aujourd’hui, nos manips sur le problème à N corps sont réalisées en collaboration avec des chercheurs de la matière condensée, simplement parce que nous ne sommes même pas au courant des problèmes ouverts dans ce domaine…. Il faut apprendre à ne pas être dérouté par cette sensation très inconfortable de ne pas maîtriser tout ce que l’on fait. Ce n’est pas agréable, surtout quand on est passé par le système éducatif français : la prépa nous présente un cadre très carré où l’on croît maîtriser des définitions très bien posées et où il n’y pas de questions ouvertes. Ce n’est absolument pas comme ça en recherche. Certains étudiants en sont d’ailleurs ravis, car ils n’ont pas supporté cet enseignement très formel. Par manque de temps, en cours, tout est simplifié et prémâché et ça a toujours l’air formellement parfait, mais ça donne une fausse image de la science qui paraît immuable et sans questions ouvertes. Dans un labo, on ne fait jamais un calcul rigoureux de la première à la dernière ligne, sauf peut-être au moment où l’on rédige sa thèse. On griffonne, on fait des raisonnements d’ordre de grandeur, de loi d’échelle, on trace une courbe sans jamais résoudre analytiquement une équation différentielle… L’enseignement ne prépare pas bien à ça. Il faut donc aller dans les labos et faire des stages pour voir comment ça marche… Ce qui est déstabilisant aussi, c’est qu’on doit se poser les questions soi-même, on ne répond plus à des “Montrer que” comme au cours d’un examen.

LP : Est-ce qu’on peut penser avoir une piste pertinente à suivre et se rendre compte au bout de plusieurs mois que c’était du temps perdu ? Et est-ce qu’on peut en tirer quelque chose ?

AB : Oui ça arrive, mais en général, on en tire toujours quelque chose. Ça dépend bien sûr du sujet. Ça nous est déjà arrivé de nous dire qu’on pourrait voir tel type d’interaction en mettant les atomes de telles manières, qu’on devrait voir un certain type de phase magnétique et au final, ne rien observer de ce qui était prévu. Il peut y avoir plein de raisons : la manip ne marchait pas assez bien ou les théoriciens avaient mal calculé leurs prévisions. Mais on apprend, par exemple que la manip n’était pas assez bonne et que dans ce cas, il faut améliorer le dispositif expérimental, ou que les théories existantes ne sont pas toujours cohérentes, même si ce cas de figure est plus rare.

LP : Vous avez parlé des a priori du métier de chercheur, notamment le fait qu’il doit aller chercher des financements. Est-ce si important ?

AB : Oui, une partie importante de mon temps est dédiée à la gestion au jour le jour du groupe. Il y a la gestion humaine : deux à trois personnes travaillent en général sur les manips. Ils doivent bien s’entendre, au risque de bloquer le projet. Il faut donc prendre en compte autant que possible les différences de cultures, d’états d’esprit, de connaissances, d’éducation… Il y a bien sûr la gestion au jour le jour de la physique, discuter avec les gens sur les manips de ce qui a été fait, questionner, éventuellement remettre en cause…mais sans offusquer (ça ne marche pas toujours…). Et il faut aussi aller chercher l’argent pour faire vivre le groupe : payer des étudiants, post-docs, acheter de l’équipement. C’est un problème qui est plus aigü chez les expérimentateurs et en quantique, les manips sont chères. Je ne serais même pas capable de donner un budget annuel exact, mais en dehors des salaires, on doit tourner à 200-300 k€ par an en moyenne pour notre groupe. Ce ne sont pas des petites sommes, et il faut donc souvent écrire des projets pour demander de l’argent : une seule source n’est pas suffisante et il faut en combiner plusieurs.

LP : Il y a des projets qui ne se sont pas concrétisés par manque d’argent ?

AB : Il y en a sur lesquels on a dû ralentir, oui. L’argent est toujours un sujet compliqué en France, parce qu’il n’y en a pas beaucoup, surtout si on compare à nos voisins immédiats comme l’Allemagne ou l’Angleterre. Mais l’argent ne fait pas tout… Il y a deux manières efficaces de tuer un groupe de recherche : soit il n’a pas d’argent et ne peut rien faire, soit il en a trop. Dans ce cas, plus personne ne réfléchit à rien et on passe son temps à faire des commandes sans se demander s’il s’agit d’un achat indispensable ou pas, si la solution envisagée peut se réaliser différemment, etc. Souvent, un petit manque d’argent amène à trouver une solution plus fructueuse. Tout ce que je dis est un peu idéal parce qu’en pratique, c’est bien plus compliqué.

LP : Pensez-vous que les voisins comme l’Allemagne ou l’Angleterre ont trop d’argent ?

AB : Certaines institutions, clairement, oui. Actuellement, dans notre équipe nous sommes une quinzaine. A taille égale, un groupe allemand compétitif doit tourner autour d’un ordre de grandeur de plus que nous, même s’il faut faire attention aux comparaisons car les salaires diffèrent. Mais il est clair que nous sommes plus limités qu’ils ne le sont.

LP : Retrouve-t-on beaucoup de quantique en Allemagne ?

AB : Oui…, et ils sont très bons. En Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, il y a un vrai effort et une vraie volonté politique. Mais je ne peux pas dire qu’en France il n’y ait pas de volonté politique. Nous avons aussi un plan quantique national. Malgré tout, en France comme ailleurs, les sommes annoncées sont un peu trompeuses puisqu’elles contiennent les salaires des permanents et ce qui va dans l’industrie, qu’elle soit quantique ou non.

Une différence notable, et probablement historique, entre la France et les pays anglo-saxons, concerne les liens entre académie et industrie. Chez nous, le monde académique est souvent dans sa tour d’ivoire, isolé du monde industriel. En Allemagne par exemple, la plupart des gens qui ont une thèse vont dans l’industrie et un industriel « sait » donc ce qu’est un thésard. C’est moins le cas en France : les employeurs ne se rendent pas toujours compte qu’un thésard a été plus formé qu’un étudiant sortant directement d’une école d’ingénieur, puisqu’il a dû gérer son propre projet. Heureusement, les choses changent, mais lentement. Il y a une dizaine d’année on avait eu un très bon doctorant polytechnicien. Quand il a été recruté pour faire du consulting, ils l’ont pris comme s’il sortait de Polytechnique ! Ses trois ans de thèse n’étaient absolument pas une valeur ajoutée pour eux. Qu’ils considèrent notre recherche comme inutile, pourquoi pas. Mais cela ignore la formation que procure la thèse : gérer un projet, faire de la biblio, interagir avec une équipe, organiser un travail et rendre un produit à la fin : le manuscrit de thèse, une manip construite, etc. J’avais été assez déprimé lorsqu’il m’avait rapporté cela…

LP : Est-ce intéressant de faire une thèse CIFRE en quantique ?

AB : Oui bien sûr. Nous en encadrons plusieurs du reste. Par exemple avec EDF pour explorer la manière dont la quantique peut résoudre des problèmes d’optimisation. Le thésard a ensuite été embauché par EDF. Nous en encadrons aussi avec Pasqal sur des aspects plus expérimentaux. Les entreprises comme Quandela ou Welinq ont aussi des thèses CIFRE avec des labos académiques comme les nôtres. Au LCF, Yvan Sortais par exemple, qui s’occupe du groupe de recherche Photonique Industrielle, n’a pratiquement que des thésards en CIFRE, parce qu’il travaille en partenariat avec des industriels qui souhaitent mobiliser des compétences de l’Institut d’Optique. ■